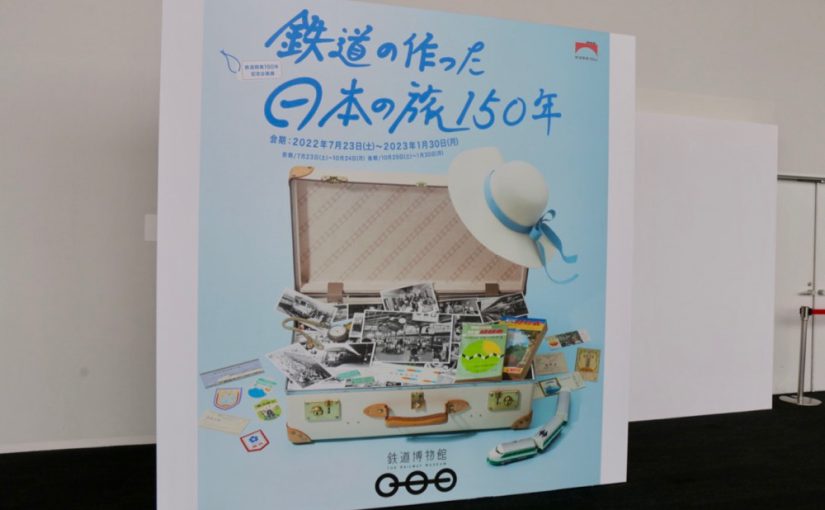

只今、鉄道博物館では、企画展「大機関車展〜日本の鉄道を引っぱった勇者たち〜」を開催しています。

1872(明治5)年10月14日に新橋〜新横浜間に日本初の鉄道が開業して以来、日本の鉄道は長きにわたり、機関車が客車や貨車をけん引する輸送形態が主流でした。

本展では、昨年10月より鉄道博物館で常設展示を開始したEF58形61号電気機関車をはじめ、国鉄の電気機関車やディーゼル機関車を中心に、その歴史と活躍を振り返ります。

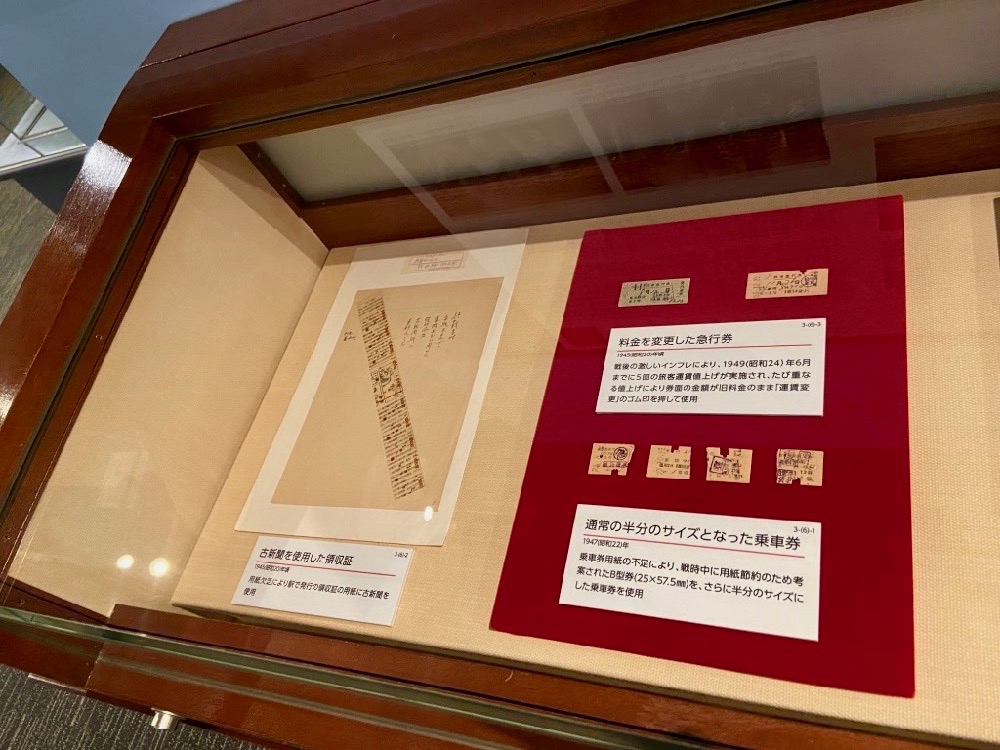

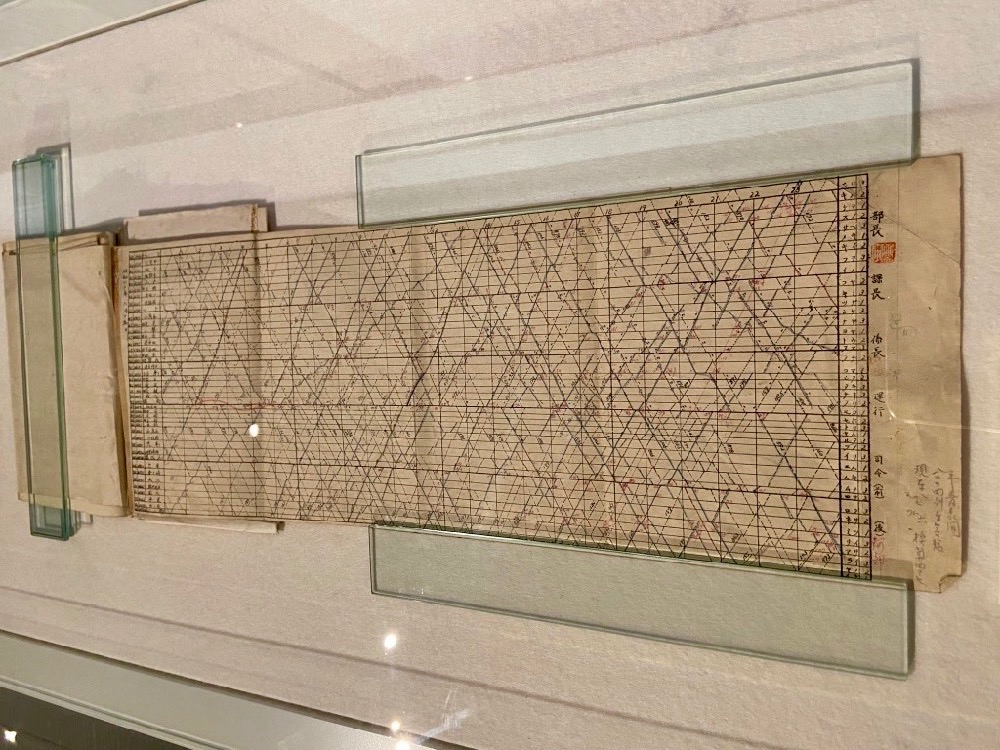

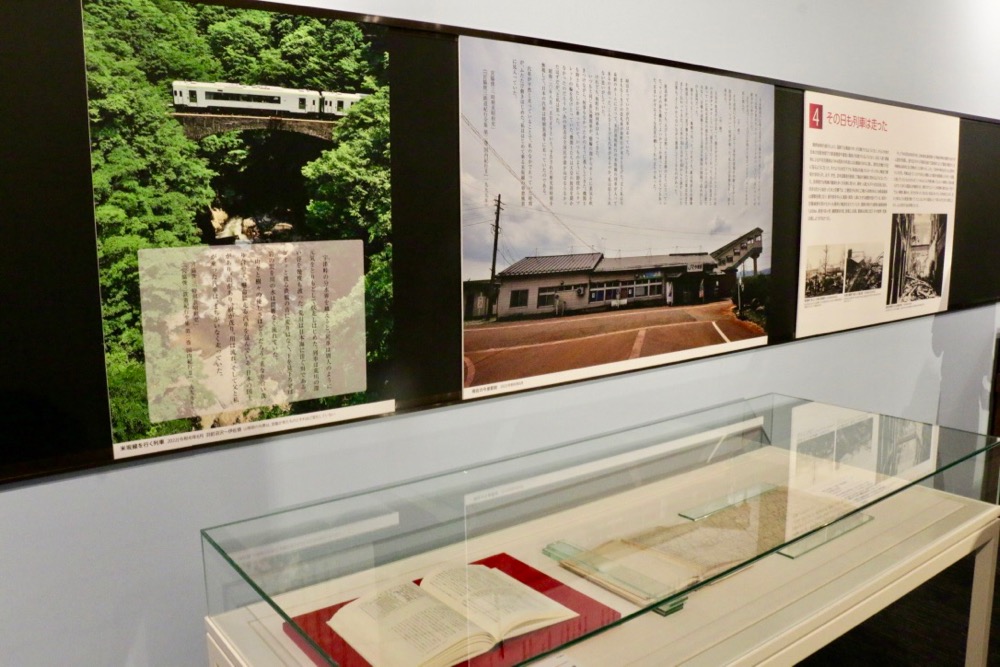

初公開となる国鉄時代の車両計画に関する資料などを紹介する見どころ満載の企画展です。

展示内容の一部をご紹介します。

日本の鉄道の運転方式の変遷

ED75型電気機関車運転台(教習用モックアップ)

“ロイヤルエンジン”EF58形61号機の紹介

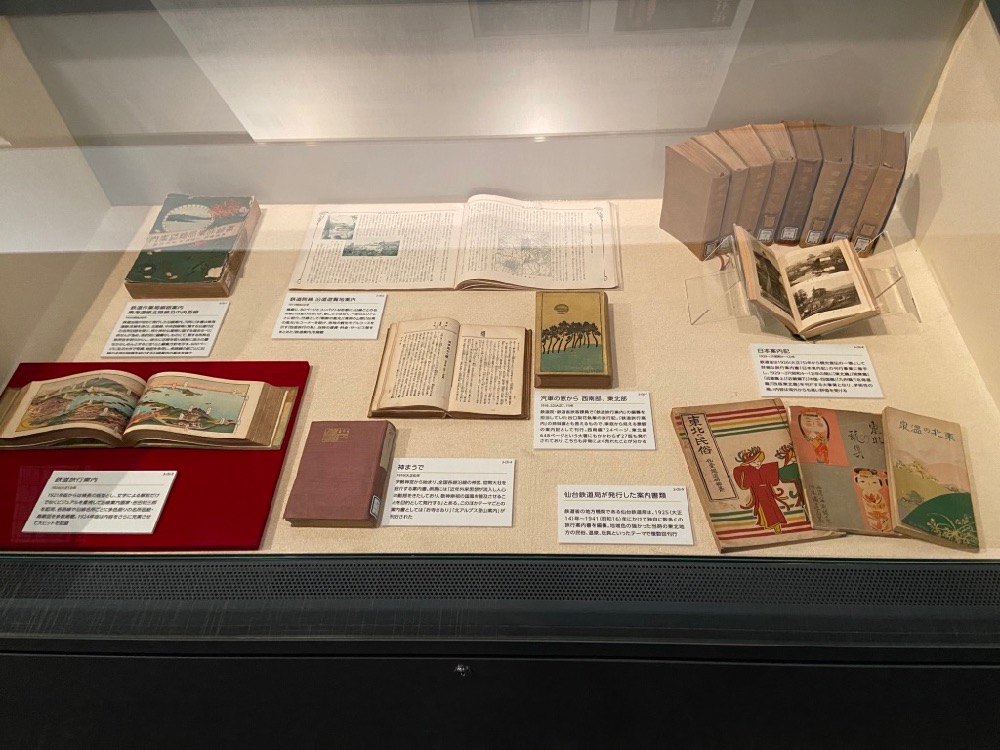

電気機関車運転台など、とても貴重な展示物が盛りだくさんです。

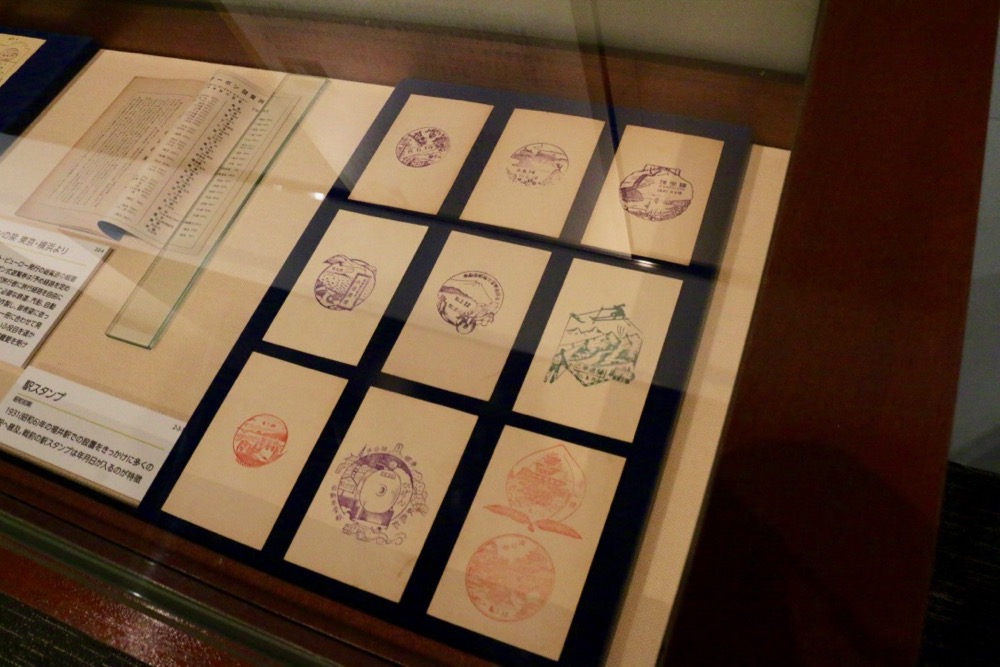

ナンバープレート・模型大全のコーナーでは、蒸気機関車、旧型電機、ディーゼル機関車を中心としたナンバープレートが53点、機関車模型が20点展示されています。

また、本展関連イベントとして、担当学芸員の方と一緒に企画展や車両ステーションを巡りながら企画展の解説をお聞きいただけるガイドツアーや、本展にあわせて新たに作成した縮尺1/20の展示用大型機関車模型の公開なども行われます。

企画展「大機関車展〜日本の鉄道を引っぱった勇者たち〜」は、2024年1月29日(月)まで鉄道博物館2Fスペシャルギャラリー1にて開催しています。企画展は鉄道博物館の入館料のみでご覧いただけますので、是非ご覧ください。

企画展及び特別イベントの詳細は、鉄道博物館ホームページでご確認ください。

あわせてオススメ♪

「さいたま歩きが楽しくなる見るガイドブック」

・鉄道のまち大宮コースはこちら